(2018-2019年第三版)

【元吾氏催醒法研究】

本文是《意识强度检测点(7)左下区:神性交换区》的续篇。

以下分享“第8区”的检测点。

【八】右上区:灵性结构区

自体灵性结构呈波浪形。

内在分两层区域:底层区域和上层区域。

底层区域是T组*重点研究的部分。

T组在这个区域的检测点有很多,但实用上实际只选取一部分。

这种选择是按照当前的形势来定,并非是一成不变的。

目前更新的大概有十来个点位。

*关于T组,请参考元吾氏博文《轮回是否存在》。

第一层区域:底层区域

量化数据(信息传输率):

人类普遍大部20~40%。

一、小型螺旋对流结构

结构公式:x=bn²t。

有3个结构。

1、树形拓扑结构

此结构呈树形拓扑状,延伸出两条支线,连接相对应的星型拓扑结构。

这种连接容易被操控,造成无法正确连接。

其原因有3点:

- 始端的状态混乱:能量纠缠在一起,无法形成统一有效的传送。

- 传送不完整:在路径当中制造和搭建虚假的通过条件,造成信息传送不完整。

- 在接收端制造路径误导:造成连接错位。

以上3种情况是最为常见的。

量化数据(点位通过率,或信息传输率):

人类普遍20~40%。

2、星型拓扑结构

此结构呈星型拓扑状,核心部分接收信息后,向四周传输,维持该结构的平衡与稳定。

该结构与更深的机构联结,在向自身深层部分传递的过程中,如有干扰,则会出现各种各样的状况。有较大干扰时,甚至会造成部分层面的循环和卡顿,以至于传到更深层结构的信息所剩寥寥无几。

这个部分的关键,在于信息传递的路径。

路径错位会引发迷宫效应。

修复该结构的要点,是要重新调整信息的路径顺序。(也是一个研究重点。)

量化数据(信息传输率):

人类普遍20~30%。

3、珠线型拓扑结构

此结构呈珠线性拓扑状,结构非常长,每一个小部分组成波浪形的形状,各部分之间有节点相连。

这些珠线上的相连节点小圆珠,像灯泡一样。灯泡的发光度,代表能量顺利通过的比重。

每个小部分,都汇结在大的节点当中。

每种类型的灯泡,有自己特定接收的信息。

灰暗的灯泡,代表该信息没有传输到位,或者只传递了部分。

可根据灯泡的亮度不同,进行判断。

所以,该点位的数值,代表该灯泡亮度的比率。

量化数据(灯泡亮度比,或信息传输率):

人类普遍20~30%。

二、环线形双并行结构

结构公式:y=xmt²。

有2个并行结构。

1、瞬结型网状结构

此结构相当于底层的防护网,遇到能量冲突对流,会发生作用。

此作用机制,比较单一死板,不太适合目前很多干扰的情况。

此结构属于旧式系统的一部分,不能很好适应当前的新情况,作用机制需要更新换代。

该结构目前被T组做过手脚,导致无法智能升级。

清除该结构的干扰,并进行升级,是一个研究重点。

目前对该情况有3种破解对策:

- 通过高层授权直接修改程序:这一条较难达成。

- 研发破除T组干扰的装置:但是需要先全面掌握该结构的情况,目前相应的研究还不足。全面了解之后,可以研发相应的破解装置和程序,这样可以重新激活智能升级系统。

- 利用间谍获取T组相关技术的情报,来进行装置功效转换或者拆除:该技术保密程度较高,不易通过普通间谍获取,需要更高级别和权限的间谍。

量化数据(作用效果值):

人类普遍5~10%。

2、主导型拖压式结构

此结构由6层芯片组成,每层芯片存储不同频率的信息。

芯片的组成结构较为灵活自由,如环形,线形和串形。

结构特点:不停穿梭游走,接收和传递信息,运动时可有瞬间幻影的效果。

此结构因为其幻影特性,较难被捕捉,T组正大力研究捕捉该结构。

(目前对该结构掌握的资料较少,正在寻找直接参与研发的人员。)

该点的数值不便于直接检测,只能通过该结构在接触两端时,进行间接检测。

检测数值是指该结构所携带的正确信息的比率。

量化数据(正确信息比率):

人类大部10~50%。

第二层区域:上层区域

1.金字塔结构

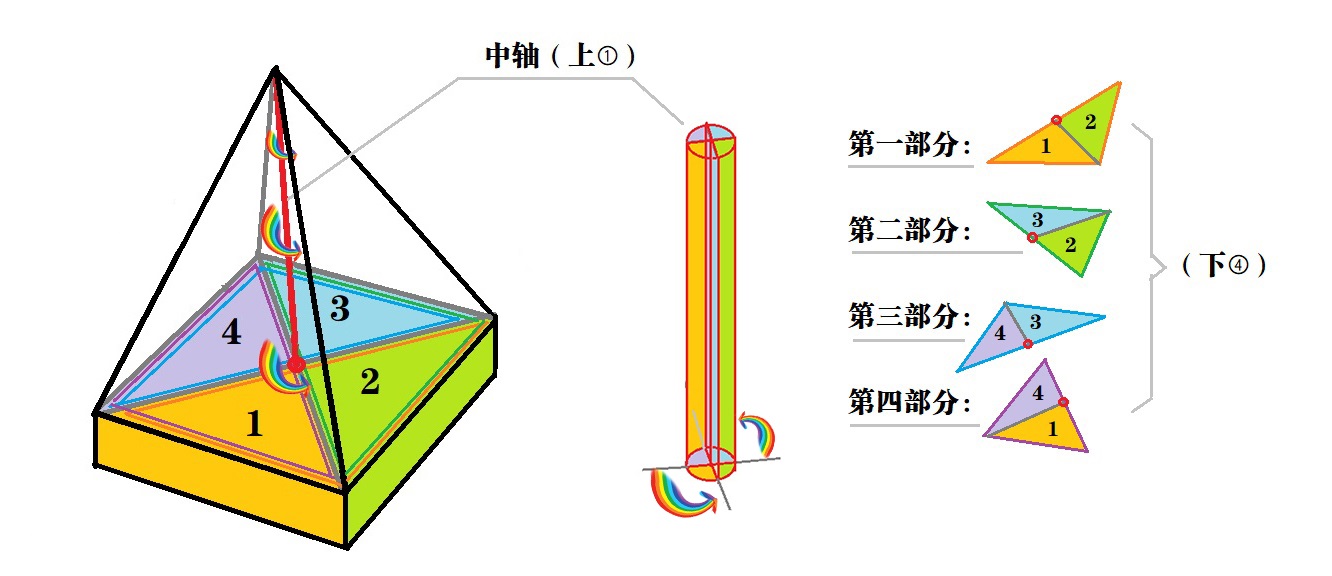

有5种模式构成,上1下4,整体呈金字塔型结构,从中间能分成4个部分,呈层级递进的关系,有一个共同的核心轴线连接。

这个轴线是七彩流动的,每个部分对应不同的流动方式。

第一部分由模式1和2构成

此中轴的流动方式为断线型流动。

此部分性能极不稳定,依赖多条底层传送线。

目前,该传送线大部分被T组操控,因此严重影响了该部分的稳定程度。

操控方式为:把原有的传送线,替换为操控方的传送线。

该手段比较隐蔽,不容易被察觉,导致人类该部位普遍受损严重。

(通过获取源传送线的扭矩传送力度,即可仿制该传送线,计算扭矩传送力度有一个公式。

目前已计算出8条传送线的数值,被操控的有十几条,主要相关参数很难获取。

其中一个最难测量的叫镊度值,此数值测量法:相应的粒子运行一步,需要连续测量两步。

但是在那一步中会发生很多变化,引发很多变量值,变量可多达十几种,造成测量困难。)

目前的破解方法:通过另外3个部分的调整,来带动这个部分的提升。

量化数据(平均流动稳定性):

人类普遍15~20%。

第二部分由模式2和3构成

此心轴的运动方式为螺旋形。

这个螺旋形下到第二部分成为雾状,转变为离散结构,与该部分原有的形状结合,帮助扩张横膜阻力,进行抗压测试。

阻力两端对接时,发生碰撞火花,产生可被个体利用的动力因子。

该碰撞机制可产生3种动力因子:

- 转移目标型:对个体增加用来临时转换的动力因子。当确定临时转换目标时,该动力因子可以帮助精准调整目标定位。调整完该动力因子,可继续保存,留下次再用。

- 促进区域联合型:在不同区域间互动,达到联合的作用的动力因子。互动的方式为:通过旋转让自身的能量留在其它区域,并将该区域的能量进行携带,再返回原有的区域

- 助力运动型:帮助其它信息粒子运行的动力因子,并保证整体信息粒子的运行能够稳定有序。

第二部分,对整体机构的稳定,起到至关重要的作用。

其稳定性不易被破坏,是较为机械运作的部分。

量化数据(稳定性):

人类普遍50~60%。

第三部分由模式3和4构成

此心轴的能量方式为垂直线性,呈S状流动。

此部分的流动,可起到清理净化的作用,可吸收并过滤掉其它部分所产生的杂质。

该部位的识别装置,受到干扰会产生清理异常。

目前的异常,主要受第一部分的影响。

该部分的功能紊乱,也会对机体造成一些影响。

主要表现为:

- 反应空白:个体对某些状况不知如何反应,产生无法识别,导致无法给出反应结果。

- 思维错位:个体在考虑A的时候,会自动考虑B,无法辨别A与B的区别。

- 反馈错位:个体对一件事情所得到的反馈结论,造成错位。

这3点可以独立发生,也可以延续递进地发生。

量化数据(平均稳定性):

人类平均40%左右。

第四部分由模式4和1构成

此心轴的流动装置为方形结构。

此部分汇集前3个部分的所有数据,传递给下一个结构。

该部分会进行最后的识别过滤,会过滤掉无效的信息,有一小部分继续参与循环。

该部分的运行较为稳定。

量化数据(稳定性):

人类普遍60~70%。

2. 底盘结构

此结构接收来自金字塔结构的数据,通过不同的算法机制进行分流,然后输送到个体。

底盘中间的形状,类似五角星。

这个信息分流机制,与几个因素有关:

- 按基本属性分流:类似金、木、水、火、土这些基本元素,按照自然规律来分流。

- 受个体倾向影响。

- 受个体意图影响。

这种分流本身,是按自然规律来分的。

当受到主观影响,就会造成一些分流的混乱。

量化数据(分流稳定性):

人类普遍40~50%。

【第8区检测点完】

-------------Disclaimer 免责声明-------------

- 经验分享,仅供参考。转载自由,严禁修改。

- All info is intended for experience sharing and reference only without any warranty.

- Redistribution is freely permitted provided that no modification is made whatsoever.

评论

发表